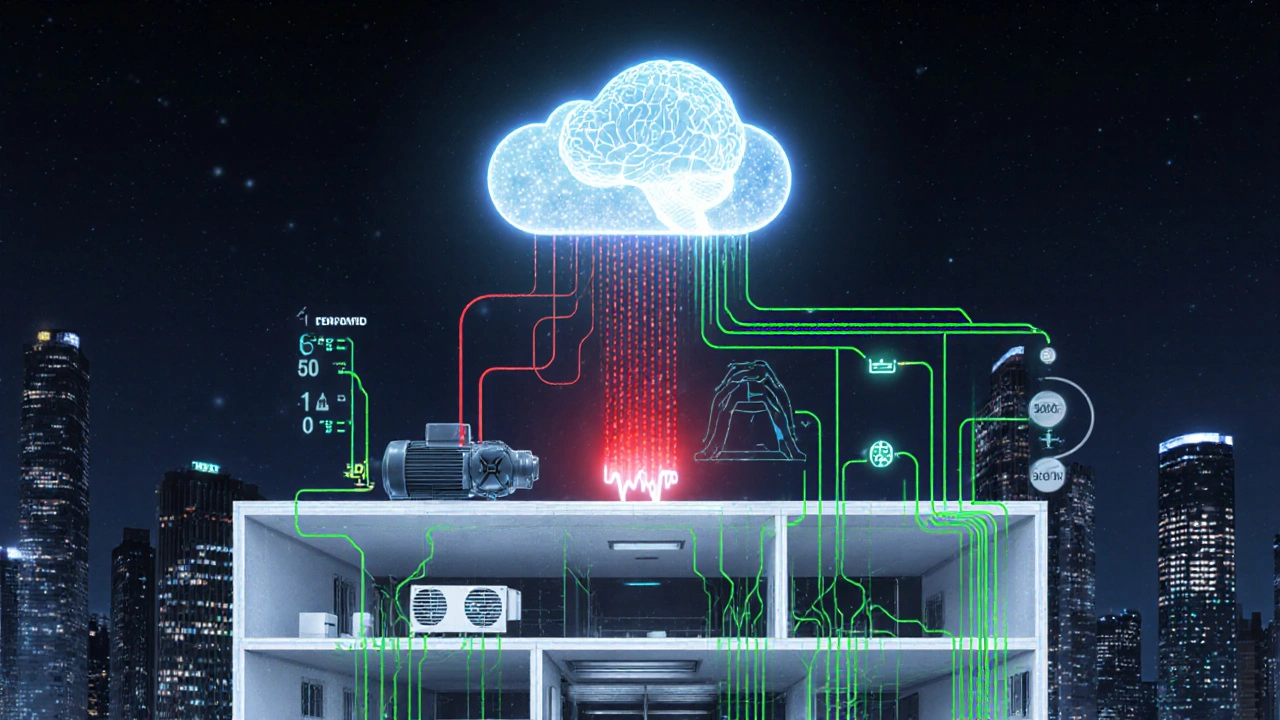

Stellen Sie sich ein Bürogebäude vor, das selbst weiß, wann die Heizung zu viel verbraucht, wann ein Luftfilter verstopft ist oder wann eine Pumpenlagerung bald versagt. Das ist kein Science-Fiction-Film - das ist heute Realität. IoT-Sensorik in Gebäuden bedeutet: Hunderte kleine, vernetzte Sensoren messen kontinuierlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Gehalt, Schwingungen und Energieverbrauch. Sie senden die Daten in die Cloud, wo KI-Algorithmen sie analysieren - und vorhersagen, was als Nächstes schiefgeht. Das Ziel? Weniger Wartung, weniger Energieverbrauch, mehr Geld sparen.

Früher wurde gewartet, weil der Kalender es vorsah: Jedes Jahr die Heizung geprüft, alle zwei Jahre die Lüftung gereinigt. Doch das ist wie Auto fahren und alle 10.000 Kilometer die Bremsen wechseln - egal, ob sie noch gut sind oder nicht. Studien zeigen: Bis zu 30% aller Wartungseinsätze bei Gebäuden sind überflüssig. Das kostet Geld, nervt die Techniker und bringt nichts. Mit IoT-Sensoren wird das anders. Sie erkennen, wann ein Motor wirklich anfängt, sich ungewöhnlich zu verhalten - nicht weil der Kalender es sagt, sondern weil die Daten es zeigen. Ein Druckabfall von 0,3 Bar über drei Wochen? Ein Anstieg des Stromverbrauchs der Lüftungsanlage um 8%? Das sind Anzeichen, die ein Mensch kaum bemerkt. Ein Sensor meldet es. Und schon wird die Wartung genau da durchgeführt, wo sie nötig ist. Deloitte bestätigt: Unternehmen sparen mit dieser Methode 10 bis 30% an Wartungskosten.

Ein Gebäude, das weiß, wie viele Menschen gerade im Stockwerk sind, kann die Heizung und Lüftung genau darauf einstellen. Kein unnötiges Heizen in leeren Räumen. Kein Überlüften, wenn die Luft noch sauber ist. CO₂-Sensoren messen die Luftqualität in Echtzeit. Wenn der Wert unter 800 ppm bleibt, läuft die Lüftung nur im Grundbetrieb. Sobald sie steigt - etwa durch eine Besprechung - wird die Luftmenge automatisch erhöht. Das spart bis zu 15% Energie, wie Baumeister.de 2023 dokumentiert hat. Und es ist nicht nur die Heizung. Auch Licht, Kühlung, Aufzüge und Pumpen werden optimiert. Ein Gebäude mit IoT-Sensorik verbraucht nicht nur weniger - es verbraucht genau so viel wie nötig. In Großgebäuden ab 5.000 Quadratmetern führt das zu Einsparungen von 20% und mehr. DHL in Leipzig senkte nach der Installation von 120 Sensoren die Energiekosten um 21% in nur 18 Monaten.

Nicht jeder Sensor ist gleich nützlich. Die wichtigsten Typen in modernen Gebäuden sind:

Diese Sensoren arbeiten meist über Low-Power-Netzwerke wie LoRaWAN oder NB-IoT. Das bedeutet: Sie brauchen kaum Strom, funktionieren über Entfernungen von bis zu 15 Kilometern und senden Daten nur, wenn sich etwas ändert. Kein ständiger Datenstrom, der die Bandbreite füllt. Die Daten fließen in Plattformen wie Advizeo EMS oder Spacewell, die mit KI-Modellen (TensorFlow, PyTorch) arbeiten. Diese lernen aus historischen Daten und erkennen Muster - etwa, dass eine Pumpe nach 1.200 Betriebsstunden und einem Temperaturanstieg von 4°C oft ausfällt.

Ja, die Anfangsinvestition ist hoch: 15 bis 25 Euro pro Quadratmeter bei der Erstinstallation. Für ein 10.000 m² großes Bürogebäude sind das 150.000 bis 250.000 Euro. Klingt viel. Aber rechnen Sie nach: Wenn Sie 28% der Wartungskosten sparen - wie DHL - und zusätzlich 21% Energiekosten reduzieren, amortisiert sich das System in 2 bis 3 Jahren. In Wohngebäuden unter 200 m² macht das wenig Sinn. Die Fixkosten sind zu hoch im Verhältnis zu den Einsparungen. Aber in Gewerbeimmobilien? Das ist der Standard der Zukunft. Die EU schreibt ab 2025 für Gebäude über 2.500 m² digitale Energiemonitoring-Systeme vor. Wer jetzt nicht umstellt, wird bald nicht mehr compliant sein.

Die Technik ist gut. Die Umsetzung oft nicht. Die größte Fehlerquelle? Falsche Sensorplatzierung. Eine Studie von TIMLY zeigt: 78% aller Implementierungsprobleme kommen daher, dass Sensoren an den falschen Stellen montiert wurden. Ein Temperatursensor an der Außenwand? Er misst die Kälte von draußen - nicht die Raumtemperatur. Ein CO₂-Sensor direkt neben einer Tür? Er registriert den Luftzug, nicht die tatsächliche Luftqualität. Die Lösung: Planen Sie die Sensorplatzierung wie eine Architektur. Nicht nach Bequemlichkeit, sondern nach Messgenauigkeit. Experten wie Dr. Markus Fiebig vom Fraunhofer IBP sagen: „Die Sensoren müssen dort sein, wo das Problem entsteht - nicht wo es am einfachsten zu montieren ist.“

Ein weiteres Problem: Datenüberflutung. 60% der installierten Systeme nutzen weniger als 30% der gesammelten Daten. Warum? Weil die Software zu viele Alarme ausgibt - ohne Priorisierung. Ein System, das 50 Mal am Tag „Achtung!“ meldet, wird ignoriert. Die Lösung: KI muss lernen, was wirklich wichtig ist. Moderne Systeme wie Advizeo oder Spacewell filtern automatisch unwichtige Schwankungen heraus und zeigen nur kritische Trends an.

Die Technik entwickelt sich schnell. Seit September 2023 bietet Siemens Edge-Computing an: Die Daten werden nicht mehr nur in der Cloud analysiert, sondern direkt vor Ort - in der Steuereinheit des Gebäudes. Das reduziert die Antwortzeit von 500 Millisekunden auf nur 50. Ein Alarm wird sofort ausgelöst - nicht nach einer Sekunde Verzögerung. Bis 2024 sollen Systeme wie Spacewell direkt mit Energiemärkten verbunden sein: Wenn der Strompreis niedrig ist, läuft die Klimaanlage automatisch auf Hochleistung - und speichert Kälte für die teuren Stunden. Advizeo arbeitet an Digitalen Zwillingen: Ein virtuelles Abbild Ihres Gebäudes, das in Echtzeit mit dem echten Gebäude synchron läuft. Sie sehen, wie sich eine Änderung in der Heizungssteuerung auf den gesamten Energiefluss auswirkt - bevor Sie sie umsetzen.

Wenn Sie ein Gebäude über 5.000 m² betreiben: Beginnen Sie mit einer Pilotphase. Installieren Sie 20 bis 30 Sensoren in einem Bereich - etwa der Lüftungsanlage oder einem Stockwerk. Messen Sie 3 Monate lang die Energie- und Wartungskosten. Dann vergleichen Sie mit den Daten der Sensoren. Sie werden überrascht sein, wie viele versteckte Probleme sichtbar werden. Nutzen Sie Schulungen wie die Spacewell Academy oder das Advizeo IoT-Handbuch. Sie enthalten praktische Checklisten für Sensorplatzierung, Kalibrierung und Alarmeinstellungen. Und vergessen Sie nicht: Die Sensoren müssen regelmäßig kalibriert werden. Nach 18 Monaten weichen 15% der Geräte leicht ab - aber moderne Systeme korrigieren das automatisch. Wenn Ihr System das nicht kann, ist es veraltet.

IoT-Sensorik ist nicht nur eine Technologie. Sie ist eine neue Denkweise. Weg von der Reaktion, hin zur Vorhersage. Weg vom Festhalten an alten Prozessen, hin zu Daten getriebenen Entscheidungen. Bis 2030 wird die Fraunhofer-Abteilung IBP prognostizieren, dass 95% aller Gewerbegebäude in der EU mit solchen Sensoren ausgestattet sein werden. Die Einsparungen? 120 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist nicht nur gut für die Bilanz. Es ist gut für das Klima. Und es ist der einzige Weg, wie Gebäude in einer Zeit mit steigenden Energiekosten und strengeren Vorschriften wettbewerbsfähig bleiben.