Wer in Österreich oder der Schweiz eine Immobilie kauft, sollte nicht nur auf Preis und Lage achten - das Notarsystem macht den entscheidenden Unterschied. Ob du als Österreicher in Zürich ein Haus kaufst oder als Schweizer in Graz eine Wohnung erwirbst: Die rechtlichen Abläufe sind nicht nur unterschiedlich, sie sind fast wie zwei Welten. Und wer das nicht versteht, läuft Gefahr, Zeit, Geld und sogar das Eigentum zu verlieren.

Dafür brauchst du eine grundbuchfähige Urkunde. Die muss von einem Notar oder einem Gericht beglaubigt werden. Die Unterschriften der Verkäufer und Käufer müssen also beglaubigt sein. Aber Achtung: Ein Notar muss den Kaufvertrag nicht selbst aufsetzen. Ein Anwalt kann das auch tun - solange die Beglaubigung durch einen Notar erfolgt. Viele kaufen deshalb erst mit einem Anwalt den Vertrag auf und lassen ihn dann vom Notar beglaubigen. Das spart Kosten.

Die Grunderwerbsteuer ist in ganz Österreich einheitlich: 3,5 % des Kaufpreises. Das ist der niedrigste Satz in Mitteleuropa. Kein Bundesland darf mehr verlangen. Und es gibt keine zusätzlichen Gebühren für die Grundbucheintragung - die Kosten sind in der Steuer schon enthalten.

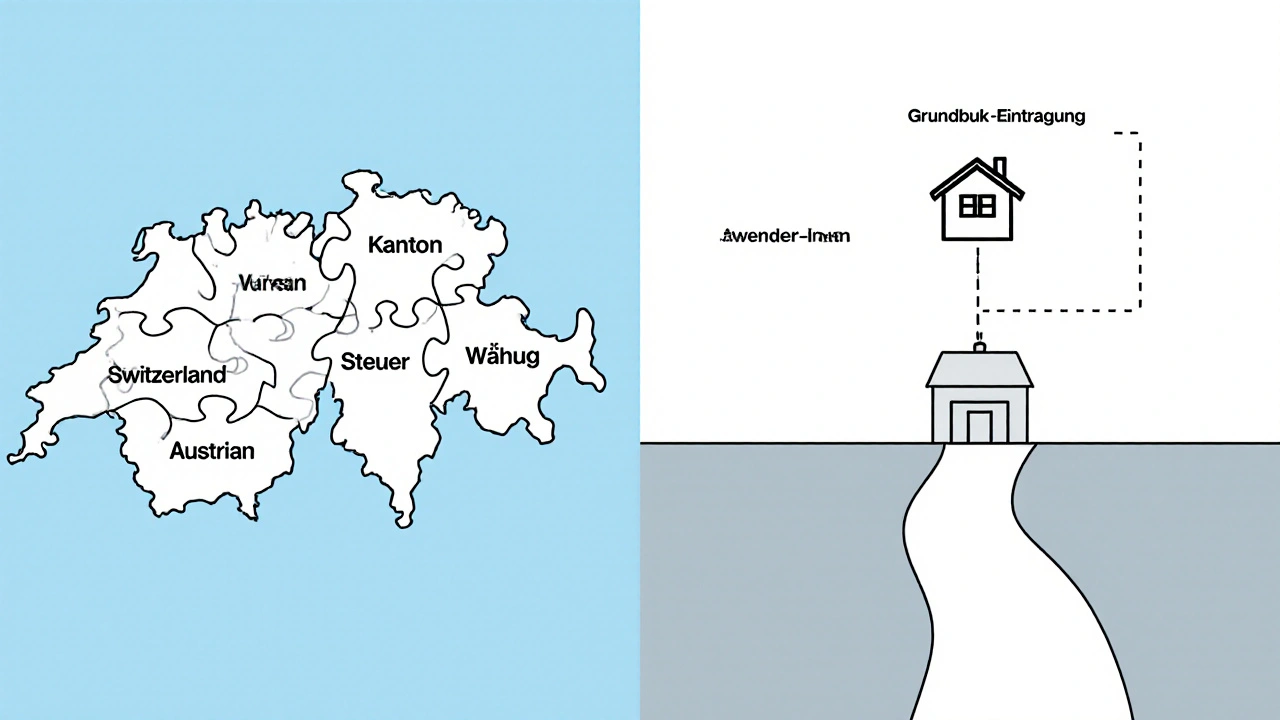

In einigen Kantonen muss der Kaufvertrag zwingend notariell beurkundet werden. In anderen reicht ein einfacher schriftlicher Vertrag - solange er vom Käufer und Verkäufer unterschrieben ist. Manche Kantone verlangen sogar, dass der Notar den Kaufvertrag selbst entwirft. Andere wiederum akzeptieren Musterformulare von Maklern. Es gibt keine bundesweite Regelung. Das macht den Prozess komplex - besonders für Ausländer.

Die Grunderwerbsteuer ist nicht einheitlich. In Zürich liegt sie bei 3 %, in Bern bei 2,5 %, in Genf bei 3,3 %. In einigen Kantonen gibt es gar keine Steuer - dafür aber hohe Gebühren für die Grundbucheintragung. In anderen Kantonen ist die Steuer abhängig vom Kaufpreis: Je teurer die Immobilie, desto höher der Satz. Das ist ein riesiger Unterschied zu Österreich, wo du immer genau 3,5 % zahlst - egal ob du eine Wohnung für 100.000 Euro oder ein Schloss für 5 Millionen kaufst.

Aber es gibt eine Ausnahme: Wenn du als Schweizer deinen Hauptwohnsitz in Österreich meldest, brauchst du keine Genehmigung. Dann wirst du wie ein österreichischer Bürger behandelt. Das ist ein wichtiger Trick für viele Schweizer, die in Österreich leben oder arbeiten - und langfristig investieren wollen.

Umgekehrt gilt für Österreicher, die in der Schweiz kaufen: Es gibt keine nationale Genehmigungspflicht. Aber viele Kantone verbieten Ausländern den Kauf von Ferienwohnungen oder Landhäusern - besonders in Tourismusregionen wie dem Wallis, Graubünden oder dem Tessin. In diesen Kantonen darfst du nur Wohnungen kaufen, wenn du dort wohnst oder arbeitest. Und selbst dann musst du oft nachweisen, dass du den Kauf nicht als Spekulation siehst.

Warum ist das so? In Österreich werden pro 1.000 Einwohner etwa 10,9 neue Wohnungen gebaut. In der Schweiz sind es nur 5,7. Das liegt an strengeren Bauregeln, längeren Genehmigungsverfahren und weniger verfügbarem Bauland. In den Schweizer Städten wächst die Bevölkerung schneller als die Bautätigkeit - und das führt zu einem dauerhaften Mangel.

Und dann ist da noch die Währung. Wer in Österreich mit Schweizer Franken zahlt, läuft Gefahr, dass der Franken plötzlich stark steigt - und der Kauf doppelt so teuer wird. Wer in der Schweiz mit Euro zahlt, hat das gleiche Problem. Viele Käufer nutzen deshalb Währungsschutzprodukte oder zahlen in der Landeswährung. Das ist kein Luxus - das ist Pflicht, wenn du langfristig planen willst.

In der Schweiz ist das anders. Weil jeder Kanton seine eigenen Systeme hat, gibt es keine einheitliche Digitalisierung. Einige Kantone haben moderne Online-Portale, andere arbeiten noch mit Papierakten. Ein Käufer in Basel kann seine Unterlagen online einreichen - in einem ländlichen Kanton muss er sie persönlich beim Amt abgeben. Das bremst den Markt und macht Vergleiche schwer.

Wenn du in der Schweiz kaufst: Prüfe zuerst den Kanton. Frag nach der Grunderwerbsteuer, ob ein Notar zwingend nötig ist, und ob Ausländer überhaupt kaufen dürfen. Lass dich nicht von einem Makler vertrösten, der sagt: „Das ist überall gleich.“ Es ist nicht gleich. Und vergiss nicht: Die Währung ist dein größtes Risiko. Rechne mit mindestens 5 % Schwankung im Jahr.

Und wenn du als Schweizer in Österreich kaufst: Melde deinen Hauptwohnsitz an - wenn du kannst. Dann sparst du dir die Genehmigung, die Zeit und den Stress. Und wenn du als Österreicher in der Schweiz kaufst: Lies die kantonalen Gesetze. Nicht die bundesweiten. Die kantonalen. Denn dort wird entschieden, ob du überhaupt einsteigen darfst.

Beide Länder haben starke Märkte. Aber der Weg zum Eigentum ist ein anderer. Wer denkt, dass ein Hauskauf in Europa überall gleich läuft, irrt. In Österreich ist es ein klarer, strukturierter Prozess. In der Schweiz ist es ein Puzzle - mit vielen Teilen, die nur im richtigen Kanton passen.

Nein, ein Notar muss den Kaufvertrag nicht erstellen. Ein Anwalt kann das tun. Wichtig ist nur, dass die Unterschriften beider Parteien von einem Notar oder Gericht beglaubigt werden. Die Beglaubigung ist Pflicht, nicht der Notar als Verfasser des Vertrags.

In Deutschland liegt die Grunderwerbsteuer zwischen 3,5 % und 6,5 %, je nach Bundesland. In Österreich ist sie bundesweit einheitlich auf 3,5 % festgelegt - das ist der niedrigste Satz in Mitteleuropa. Der Grund: Österreich will den Immobilienmarkt attraktiv halten, besonders für private Käufer und Investoren.

Ja, aber nur mit Genehmigung der Grundverkehr-Landeskommission. Diese Prüfung dauert mehrere Wochen und ist nicht automatisch. Ohne Hauptwohnsitz in Österreich gilt der Kauf als ausländischer Erwerb - und unterliegt strengeren Regeln. Viele Schweizer melden daher ihren Hauptwohnsitz in Österreich an, um die Genehmigung zu umgehen.

Weil es weniger Wohnungen gibt. In der Schweiz gibt es nur 1,66 % Leerstand, in Österreich fast 4 %. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung schneller als die Bautätigkeit. In Österreich werden pro 1.000 Einwohner 10,9 Wohnungen gebaut - in der Schweiz nur 5,7. Das Angebot ist knapp, die Nachfrage hoch - und das treibt die Preise.

In vielen Kantonen ist das verboten - besonders in Tourismusregionen wie Graubünden, Wallis oder Tessin. Die Kantone wollen verhindern, dass ausländische Investoren das lokale Wohnen verteuern. Du darfst nur dann ein Ferienhaus kaufen, wenn du dort wohnst oder arbeitest - und oft nur mit Nachweis, dass du es nicht zur Spekulation nutzt.

Nach Einreichung der beglaubigten Urkunde dauert die Eintragung in der Regel 2 bis 6 Wochen. In städtischen Gebieten wie Wien oder Linz kann es schneller gehen - in ländlichen Bezirken länger. Die Digitalisierung beschleunigt den Prozess, aber es bleibt ein bürokratischer Schritt, den du nicht überspringen kannst.

ich hab letztes jahr in graubünden ne woung gekauft und dachte, ich versteh das system… falsch gedacht. der notar hat mir 3 verschiedene vertragsvarianten gebracht, keiner war gleich. am ende hab ich nen anwalt zugezogen, der mir erklärt hat, warum das alles so kompliziert ist. und nein, es war nicht weil ich ausländisch bin… sondern weil jeder kanton sein eigenes kleines reich hat.

Es ist bemerkenswert, wie stark die föderale Struktur der Schweiz den Immobilienmarkt prägt. Ein einheitliches System wäre effizienter, doch die kantonale Autonomie schützt lokale Identitäten. Dieser Balanceakt zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung ist ein Meisterwerk der politischen Kultur.

Die Unterschiede zwischen Österreich und der Schweiz spiegeln nicht nur rechtliche, sondern auch kulturelle Grundhaltungen wider. Österreich ist strukturiert, systematisch, fast bürokratisch präzise. Die Schweiz hingegen ist ein Sammelsurium von Eigenheiten – und das ist kein Mangel, das ist Identität. Wer das nicht versteht, wird nie wirklich verstehen, warum die Preise so hoch sind.

Leute, hört auf, euch das Leben schwerzumachen. In Österreich: Notar beglaubigen, fertig. In der Schweiz: Kanton checken, Steuer checken, Währung checken. Punkt. Wer das nicht kann, soll lieber in Deutschland bleiben und sich über die Mietpreise beschweren. Wir haben hier kein Spielzeug für Touristen.

Währungsrisiko ist das echte Problem. Nicht der Notar. Nicht der Kanton. Das Geld.

hab das mit dem grundbuch in österreich neulich erlebt… 6 wochen gewartet und dann kam ne mail: fehlt ne unterschrift. von nem anwalt. der war schon 3 wochen im urlaub. jaja, digitalisierung…

ich hab geweint. wirklich. als mir der notar in zürich sagte: "Sie dürfen kein Ferienhaus kaufen, es sei denn, Sie arbeiten hier. Und Sie arbeiten nicht hier. Und Sie haben keine Ahnung, wie das hier läuft." Ich dachte, ich wäre in Europa. Nein. Ich war in einer anderen Welt.

Österreich ist das einzige Land, wo man noch vernünftig kaufen kann. Schweiz? Ein Traum für reiche Ausländer und eine Katastrophe für Einheimische. Und die Kantone? Die sind nur ein Vorwand, um den Markt zu manipulieren. EU-Regeln wären besser. Aber nein, die Schweiz muss immer anders sein. Alles nur fürs Image.

Es ist interessant, wie die institutionelle Diversität in der Schweiz nicht nur ein rechtliches, sondern auch ein epistemologisches Phänomen darstellt. Die kantonale Autonomie schafft nicht nur unterschiedliche Rechtsordnungen, sondern auch divergierende Wahrnehmungsstrukturen des Eigentums. Der österreichische Ansatz hingegen ist monolithisch – ein System, das Klarheit über Individualität priorisiert. Dieser Kontrast offenbart tiefere gesellschaftliche Konzepte von Recht, Sicherheit und Identität.

Ich hab in Wien gewohnt, jetzt in Bern. Ehrlich: Österreich ist wie ein guter Freund – klar, zuverlässig, kein Drama. Die Schweiz ist wie ein Genie – brillant, aber du musst erst mal rausfinden, wie es tickt. Beides hat seinen Charme. Nur… zahle nicht in Euro. Vertrau mir.

Die Schweizer Kantone sind wie verschiedene Sprachen. Du musst lernen, welche Regeln wo gelten. Kein Land in Europa macht das so. Und das ist kein Fehler – das ist Kunst.

ich hab mir gedacht, in der schweiz ist alles sauber. aber nein, da kommt dann so ein amt mit papierformularen und sagt: komm nächste woche wieder. da fragst du dich, ob du in europa bist oder in den 80ern.

Die Beglaubigungspflicht durch den Notar in Österreich stellt eine hohe Rechtssicherheit sicher, die durch die zentrale Grundbucheintragung weiter gestärkt wird. In der Schweiz hingegen führt die Fragmentierung der Rechtsordnung zu einer erhöhten Transaktionskostenbelastung, die insbesondere für ausländische Käufer eine signifikante Hürde darstellt.

ich find’s cool, dass Österreich so klar ist. aber die schweiz… die hat so nen geheimen charm. man muss nur wissen, wo man fragen muss. und wer.

ich hab 3x den notar gewechselt, weil ich nicht mehr wusste, ob ich ein haus kaufe oder einen geheimdienstvertrag unterschreibe 😭🇨🇭💸 #immobilienchaos #schweizerkanton

Die asymmetrische Harmonisierung der Grundverkehrsrechte zwischen den beiden Jurisdiktionen resultiert aus einer historischen Divergenz in der Ausprägung des föderalen Modells. Während Österreich eine homogene, staatlich zentralisierte Regulierung implementiert hat, institutionalisiert die Schweiz eine polyzentrische Rechtsarchitektur, die auf kantonalen Prärogativen basiert. Diese Struktur verhindert eine effiziente Marktintegration, führt jedoch zu einer höheren Resilienz gegenüber externen Schocks.