Ein Dach, das schon 30 Jahre steht, soll jetzt Solarstrom liefern. Klingt einfach - ist es aber nicht. Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 1,8 Gigawatt Photovoltaik auf Bestandsdächern installiert. Doch fast jeder achte dieser Projekte scheitert nicht an der Technik, sondern an der Statik. Die Module sind schwer. Das Dach ist alt. Und wer die Kabel nicht richtig legt, riskiert Feuchtigkeit, Korrosion und sogar einen Brand. Wenn Sie Ihre bestehende Dachfläche für Solar nutzen wollen, müssen Sie drei Dinge perfekt machen: Statik, Dachhaut und Kabelwege.

Photovoltaik-Module wiegen zwischen 13 und 33 Kilogramm pro Quadratmeter. Das klingt nicht viel - aber verteilt über 50 Quadratmeter Dachfläche ergibt das bis zu 1.650 Kilogramm Zusatzlast. Das ist wie ein Kleinwagen, der auf Ihrem Dach parkt. Und das ist nur das Eigengewicht. Dazu kommen Schnee, Wind und die Last der Unterkonstruktion.

Ein neues Dach ist dafür ausgelegt. Ein altes? Nicht immer. Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft haben 78 % der Gebäude, die vor 1970 gebaut wurden, eine Dachkonstruktion, die nicht für PV ausgelegt ist. Ohne Prüfung riskieren Sie Risse in der Decke, durchgebogene Sparren oder im schlimmsten Fall einen Einsturz. 2010 wurde eine Berliner Schulturnhalle gesperrt, weil eine Solaranlage die Tragfähigkeit überlastete. Das ist kein Einzelfall.

Die Regel ist einfach: Wenn Ihr Dach älter als 25 Jahre ist, brauchen Sie ein statisches Gutachten. Nicht von Ihrem Installateur. Von einem zertifizierten Statiker. Die Norm EN 1991 sagt klar: Wind- und Schneelasten müssen mit der PV-Last kombiniert berechnet werden. Und das ist kein Standardfall. Schnee auf einem Dach mit Solarpanelen verhält sich anders als auf einem leeren Dach. Er sammelt sich an den Rändern, staut sich, drückt. Prof. Dr. Martin Kuhn vom Fraunhofer ISE sagt: "Die meisten Schäden entstehen durch die Kombination aus Schnee, Wind und Eigenlast."

Die Faustregel: Ein Dach braucht mindestens 25 kg/m² Lastreserve. Moderne Module wiegen oft nur 13-18 kg/m² - das ist gut. Aber die Unterkonstruktion, die Montageschrauben, die Kabeltrassen - das addiert sich. Ein seriöser Installateur rechnet alles zusammen. Und wenn die Reserve nicht reicht? Dann muss verstärkt werden. Sparren nachträglich verstärken, neue Träger einbauen, Holz ersetzen - das kostet zwischen 1.500 und 8.000 €, je nach Größe und Zustand. Aber es ist billiger als ein Dacheinsturz.

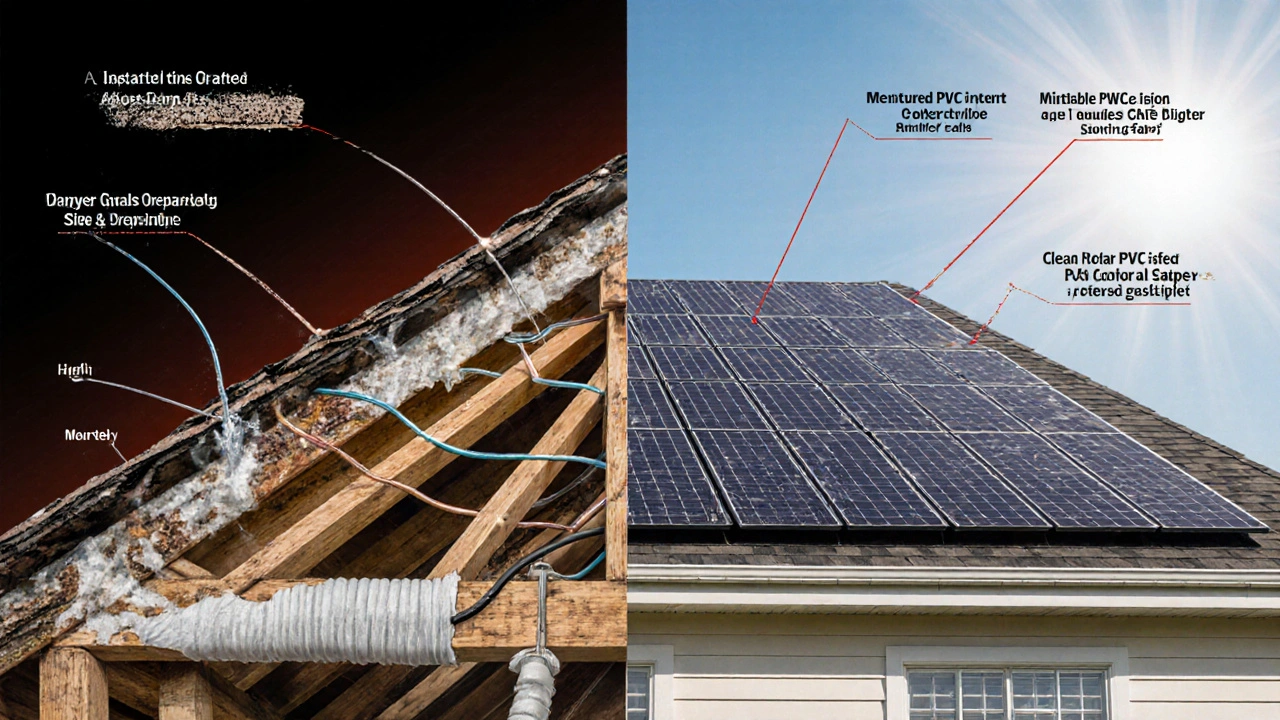

Die Dachhaut ist Ihr Schutz gegen Regen, Schnee und Kälte. Sie ist nicht dafür gemacht, dass man sie mit Bohrungen, Schrauben und Dichtungen belastet. Jede PV-Unterkonstruktion muss durch die Dachhaut führen. Und jede Durchdringung ist ein potenzieller Eintrittspunkt für Feuchtigkeit.

Bei Flachdächern wird oft eine Ballastierung verwendet - also Module auf Betonblöcken. Das ist einfach, aber nicht immer erlaubt. Bei Schrägdächern wird die Unterkonstruktion direkt in die Sparren geschraubt. Hier ist die Dachhaut am meisten gefährdet. Wer hier nicht fachgerecht arbeitet, hat in 3-5 Jahren Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, verfaultes Holz.

Die Regeln sind klar: Alle Durchführungen müssen mit speziellen Dichtungen abgedichtet werden - nicht mit Silikon, das nach ein paar Jahren spröde wird. Sondern mit geprüften Dachdurchführungen, die vom Hersteller für die jeweilige Dachform zugelassen sind. Bei Schiefer, Ziegel oder Bitumen-Schindeln gibt es unterschiedliche Lösungen. Ein guter Installateur zeigt Ihnen, welche Dichtung für Ihr Dach geeignet ist. Und er dokumentiert es.

Und dann gibt es die Altlasten. Asbest. Alte Dachbahnen. Giftige Anstriche. Bevor Sie überhaupt anfangen, muss das Dach auf Schadstoffe geprüft werden. Das ist Pflicht. Und teuer - aber noch teurer wäre es, wenn Sie später beim Abriss oder Sanieren plötzlich mit Asbest konfrontiert werden. Die Deutsche Gesellschaft für Technische Überwachung (DGTÜ) schreibt: "Keine PV-Installation ohne vorherige Schadstoffprüfung."

Kabel sind das Nervensystem Ihrer PV-Anlage. Sie leiten Strom - und wenn sie falsch verlegt sind, können sie auch Feuer bringen. Die meisten Probleme entstehen nicht an den Modulen, sondern an den Kabeln. 42 % der defekten PV-Anlagen auf Bestandsdächern haben korrodierte oder feuchtigkeitsgeschädigte Kabel. Warum? Weil sie nicht in Schutzrohren verlegt wurden.

Die Kabel müssen von den Modulen zur Wechselrichter-Station laufen. Meist durch den Dachfirst, über die Dachrinne oder durch die Außenwand. Wo sie durch Holz, Dämmung oder Metall führen, müssen sie geschützt sein. Nicht mit Klebeband. Mit stabilen, witterungsbeständigen Schutzrohren aus PVC oder Edelstahl. Und sie müssen entwässern können. Kein Kabel darf in einer Senke liegen, wo Wasser sich sammelt.

Und die Verlegung: Nie einfach über das Dach gezogen. Nie mit Metallclips, die die Dachhaut beschädigen. Immer entlang der Dachsparren, mit speziellen Kabelhaltern, die keine Punktlasten erzeugen. Die Kabel müssen auch vor mechanischer Beschädigung geschützt sein - etwa durch Vögel, die sie anknabbern, oder durch Schnee, der sich an den Kabeln festsetzt.

Ein weiterer Fehler: Die Kabel werden zu kurz geschnitten. Dann muss man sie verlängern. Und das ist gefährlich. Jede Verbindung ist ein Risiko. Besser: Kabel so lang wie nötig, aber nicht kürzer. Der Installateur sollte die komplette Strecke vom Modul bis zum Wechselrichter im Voraus planen - mit Reserve.

Die PV-Anlage selbst kostet heute durchschnittlich 1.480 € pro Kilowattpeak. Aber das ist nur der Anfang. Die statische Prüfung kostet zwischen 300 und 1.000 €. Die Dachhautsanierung, wenn sie nötig ist, kann 2.000 bis 10.000 € kosten. Die Kabelverlegung mit Schutzrohren und korrosionssicheren Materialien addiert 500 bis 1.500 €. Und wenn Sie verstärken müssen? Dann können die Kosten um bis zu 18 % steigen - wie ein Nutzer im PV-Forum berichtete, der sein 40-jähriges Dach sanieren musste.

Das ist viel. Aber es gibt Hilfe. Seit 1. Januar 2024 gibt es das "Bestandsdachförderprogramm" der Bundesregierung. Sie bekommen bis zu 1.500 € Zuschuss, wenn Sie statische Maßnahmen durchführen. Und viele seriöse Anbieter bieten die statische Prüfung bereits im Gesamtpreis ein. 68 % der positiven Bewertungen auf Google erwähnen genau das: "Keine versteckten Kosten. Alles im Preis.“

Ein Beispiel aus München: Ein Haus aus den 1950ern mit Schieferdach. Der Installateur verwendete leichte Module (13,2 kg/m²), vergrößerte die Abstände zwischen den Modulen, um die Last zu reduzieren, und nutzte eine spezielle Unterkonstruktion, die die Last gleichmäßig auf mehrere Sparren verteilt. Die statische Prüfung ergab: 15 kg/m² Reserve - knapp, aber ausreichend. Die Dachhaut wurde an den Durchführungen neu abgedichtet. Die Kabel liefen in Edelstahlrohren entlang der Sparren. Die Anlage läuft seit 18 Monaten - ohne Probleme.

Wenn Sie eine PV-Anlage auf Ihrem Bestandsdach installieren wollen, folgen Sie diesen fünf Schritten:

Die Zukunft der Energie liegt auf den Dächern. Aber nur, wenn sie sicher sind. Ein PV-Dach ist kein Aufkleber. Es ist eine technische Einrichtung, die das ganze Gebäude beeinflusst. Wer das ignoriert, spielt mit Feuer - buchstäblich.

Nur, wenn Ihr Dach eine ausreichende Lastreserve hat. Moderne PV-Module wiegen 13-20 kg/m². Ein Dach aus den 1960er-Jahren ist oft nur mit 5-10 kg/m² Lastreserve ausgelegt. Ohne Prüfung ist das riskant. Ein Statiker berechnet die tatsächliche Tragfähigkeit. Wenn die Reserve nicht reicht, gibt es keine Ausnahme - Sie müssen verstärken.

Für ein typisches Einfamilienhaus mit Schrägdach liegen die Kosten zwischen 500 und 900 €. Bei Flachdächern oder komplexen Konstruktionen kann es bis zu 1.200 € kosten. Viele seriöse PV-Installateure schließen diese Prüfung in ihren Gesamtpreis ein - fragen Sie danach. Wer extra dafür abrechnet, sollte skeptisch gemacht werden.

Kabel, die offen auf dem Dach liegen, werden durch Sonne, Kälte, Schnee und UV-Licht beschädigt. Sie werden spröde, reißen, lecken Strom. Außerdem können Vögel sie anknabbern, Schnee sie beschädigen oder Wind sie abreißen. Die Norm verlangt Schutzrohre aus PVC oder Edelstahl. Sie schützen die Kabel und verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt - und damit Kurzschlüsse oder Brände.

Beides hat Vor- und Nachteile. Flachdächer erlauben größere Anlagen und einfachere Montage, aber sie brauchen Ballast oder spezielle Aufständerungen - das erhöht die Last. Schrägdächer nutzen die natürliche Neigung, sind aber anfälliger für Windlasten und erfordern eine sichere Verankerung in die Sparren. Statistisch sind Schrägdächer sicherer, weil sie die Last besser verteilen. Aber bei Flachdächern ist die statische Prüfung immer Pflicht - sie wird oft vernachlässigt.

Moderne Module aus Glas-Polymer-Komposit oder dünnschichttechnologie wie CIGS wiegen nur 12-14 kg/m² - das ist bis zu 30 % leichter als herkömmliche Module. Hersteller wie S:FLEX oder Solarwatt bieten spezielle "Leichtbau-Module" für Bestandsdächer an. Auch die Unterkonstruktion spielt eine Rolle: Systeme, die die Last über mehrere Sparren verteilen, reduzieren die Punktlast erheblich. Fragen Sie nach diesen Optionen - sie machen den Unterschied.

Statikprüfung ist Pflicht – EN 1991-1-3 und DGTÜ 024 nicht ignorieren! Modulgewicht allein reicht nicht: Unterkonstruktion (Alu-Profil + Schrauben + Klemmen) addiert 3–7 kg/m². Schneelasten sind nicht linear: bei PV-Modulen entsteht Schnee-Stau an den Rändern → lokale Überlastung. Kritisch: Dachlasten >25 kg/m² ohne Nachweis = rechtlich riskant. Und: Keine Silikon-Dichtungen! Nur zugelassene Dachdurchführungen (z.B. Schüco, Sika) mit 30-jähriger Garantie.

Ich hab’s auch gemacht – 45 Jahre altes Dach, 12 kW auf dem Schiefer. Statiker war teuer, aber kein Stress mehr seitdem. Die Kabel in Edelstahlrohren sind Gold wert – kein Vogel, kein Schnee, kein Wasser. Einfach nur: gut gemacht.

Interessant, dass fast jeder achte Fall scheitert – aber kaum jemand spricht davon. Ich find’s gut, dass hier nicht nur die Technik im Fokus steht, sondern die Struktur. Ein Dach ist kein Ersatzteil, das man austauscht. Es ist Teil des Hauses. Und wenn das bricht, bricht auch Vertrauen. Vielen Dank für die klare Aufklärung.

Also ich hab jetzt drei PV-Anlagen auf Dächern aus den 60ern installiert – alle ohne Statikgutachten. Und wisst ihr was? Kein einziges Dach ist eingestürzt. Warum? Weil die Leute einfach zu viel Angst haben. Die Alten bauten stabiler – mit massiven Balken aus Eiche, nicht mit diesem Holz-Chips-Müll heute. Und die Module? 13 kg/m²? Das ist weniger als ein kleiner Kühlschrank auf dem Dach. Wer das nicht schafft, sollte lieber auf Windräder setzen. Oder in der Stadt wohnen. Ich hab’s gemacht – und es läuft. Ohne Papierkram. Und ohne Bankrott.

Und dann die Kabel – oh mein Gott, die ganzen Schutzrohre! Wer glaubt, dass ein Kabel in der Dämmung kaputtgeht, der hat noch nie in einem Dachboden gesessen. Die Leute verkomplizieren alles. Ich zieh die Kabel einfach mit Kabelbinder entlang der Sparren – fertig. Kein Edelstahl, kein PVC – einfach nur sauber verlegt. Und seit 8 Jahren – kein Problem. Kein Schimmel. Kein Feuer. Kein Drama.

Und Asbest? Ach ja. Ich hab 2018 ein Haus mit Asbestdach gesehen – und die Leute haben es einfach abgedeckt, mit einer neuen Dachhaut drüber. Fertig. Kein Problem. Die Behörden haben nichts gemerkt. Und jetzt? PV-Anlage läuft. Und die Leute sparen Geld. Warum muss alles so kompliziert sein? Weil die Industrie Angst hat, dass man es einfach macht. Und deshalb verlangen sie Gutachten, Zertifikate, Dokumentationen. Aber die Realität? Einfach. Klar. Und funktioniert.

Ich hab’s getan. Und ich würde es wieder tun. Ohne Statiker. Ohne Schutzrohre. Ohne Asbest-Abbau. Denn das Leben ist nicht ein Bauvorhaben – es ist ein Risiko. Und manchmal muss man einfach nur handeln.

Wieder so ein „seriöser“ Artikel, der Leute einschüchtert. Wer braucht schon ein Gutachten? Die Statik ist doch nicht so kompliziert – ich hab ein Dach mit 15° Neigung, 20 kg/m² Modulgewicht, und die Sparren sind 16 cm stark – das ist mehr als ausreichend. Und die Dachhaut? Silikon ist doch kein Problem – ich hab’s selbst gemacht, und seit 4 Jahren kein Tropfen! Und Kabel? Ach, die laufen doch einfach über die Dachrinne – wer hat schon Zeit für Edelstahlrohre? Und Asbest? Na und? Ist doch nur ein Wort. Ich hab’s nicht gesehen, also ist es nicht da. Und wenn doch? Dann halt abgeschrubbt – mit Handschuhen. Fertig. Warum muss man alles so teuer machen? Die Industrie will nur Geld. Und die Behörden? Die wollen nur Kontrolle. Aber wir? Wir wollen Strom. Und wir kriegen ihn – ohne Papierkram.

Und dann kommt noch jemand mit „DGTÜ 024“ – ach ja, die haben doch gar keine Rechtskraft! Das ist nur Empfehlung! Ich hab’s gelesen – steht da: „empfohlen“ – nicht „verpflichtend“! Also warum zahlen wir 800 € für ein Gutachten, wenn wir es nicht brauchen? Weil wir Angst haben. Weil wir uns von der Industrie einschüchtern lassen. Ich sag’s euch: Wer keine Angst hat, der installiert PV – und zwar einfach. Und wer Angst hat? Der bleibt bei der Steckdose.

78% der Dächer vor 1970 sind nicht tragfähig? LOL. Und wer hat das entschieden? Die Solarlobby? Die Bundesregierung? Die gleichen Leute, die uns erzählen, dass CO2 das Ende der Welt ist? Und jetzt sollen wir 8.000 € ausgeben, damit ein Dach 13 kg/m² mehr trägt? Wer hat das Geld? Die Mittelschicht? Die, die schon 30 Jahre Steuern zahlen? Und dann kommt noch das „Bestandsdachförderprogramm“ – 1.500 € Zuschuss? Ha! Die nehmen dir die 1.500 € wieder mit der EEG-Umlage, der Stromsteuer, der Netzentgeltrechnung. Alles eine Falle. Die PV-Anlage ist nur der Anfang. Danach kommt die Wärmepumpe, dann die Lüftung, dann das Smart Home, dann die Überwachungskameras. Und am Ende? Du hast ein Haus, das dich nicht mehr als dein eigenes fühlen lässt. Alles kontrolliert. Alles geregelt. Alles bezahlt. Und du? Du bist nur noch ein Kunde. Ein Datenpunkt. Ein Nutzer. Kein Mensch mehr. Und das ist der wahre Brand. Nicht die Kabel. Nicht das Dach. Sondern die Kontrolle.

Was für ein überflüssiger, langweiliger, bürokratischer Kram. Wer braucht eigentlich ein Statikgutachten? Ich hab ein Dach aus den 80ern – und ich hab es mit einem 20-Euro-Kabelbinder und einer Flasche Silikon repariert. Und jetzt? Es läuft. Und ich hab 12 kW. Und ich hab kein Geld für Gutachten ausgegeben. Und ich hab keine Angst. Die Leute hier denken, sie wären Ingenieure. Aber sie sind nur Angestellte, die Angst haben, dass jemand was falsch macht. Und deshalb schreiben sie 2.000 Wörter über Schneelasten. Und dann kommen die „Experten“ mit „EN 1991“ – als wäre das die Bibel. Aber die Bibel hat auch gesagt: „Du sollst nicht stehlen.“ Und trotzdem – wer hat noch nie was geklaut? Also warum sollte ich nicht einfach ein paar Module aufs Dach schrauben? Ich hab’s getan. Und ich lebe noch. Und mein Dach auch.

Und die Kabel? Die laufen doch einfach über die Dachrinne. Wer hat schon Zeit für Edelstahl? Und die Dachhaut? Silikon ist doch kein Problem – es ist doch nur Wasser. Und Asbest? Ach, das ist doch nur ein Wort. Ich hab’s nicht gesehen. Also ist es nicht da. Und wenn doch? Dann halt abgeschrubbt. Mit Handschuhen. Fertig. Warum muss man alles so teuer machen? Weil die Leute Angst haben. Und deshalb verkaufen sie Gutachten. Und Zertifikate. Und Schutzrohre. Und ich? Ich kaufe Strom. Und ich zahle weniger. Und ich lebe besser.

Interessant, wie hier alle die Statik als „kritisch“ darstellen – aber keiner erwähnt, dass die meisten PV-Systeme auf Dächern mit 10–15° Neigung installiert werden. Das reduziert die Windlast um 30–40%. Und Schnee? Der rutscht ab. Und die Module? Die sind nicht gleichmäßig verteilt – sie sind in Reihen, mit Abstand. Also ist die Last nicht gleichmäßig – sie ist punktuell. Und punktuelle Lasten sind leichter zu tragen als gleichmäßige. Und wer sagt, dass 25 kg/m² nötig sind? Die Norm sagt: 1,5-fache Last. Aber 1,5-fache von was? Von der Eigenlast? Von der Schneelast? Von der Windlast? Keiner weiß es. Und deshalb verkaufen die Statiker Gutachten – weil sie wissen: Die Leute glauben, sie brauchen sie. Aber sie brauchen sie nicht. Sie brauchen nur Angst. Und die wird hier geschürt.

Irland hat keine solchen Probleme. Wir haben Dächer aus den 1800ern – und wir haben PV. Und wir haben keine Gutachten. Weil wir nicht so verkopft sind wie die Deutschen. Wir machen es einfach. Wir schrauben. Wir verlegen. Und wenn was kaputtgeht? Dann reparieren wir. Und wenn nicht? Dann haben wir Strom. Und das ist mehr als ihr mit euren 800€-Gutachten habt. Und Asbest? Wir haben Asbest – aber wir sagen es nicht. Weil wir keine Angst haben. Und ihr? Ihr habt Angst vor allem. Vor dem Dach. Vor dem Schnee. Vor den Vögeln. Vor den Kabeln. Vor der Zukunft. Und deshalb verliert ihr die Zukunft. Wir nicht.

Die technische Realität ist komplex. Aber die menschliche Reaktion ist einfach: Angst. Die Angst vor dem Dacheinsturz. Die Angst vor dem Feuer. Die Angst vor dem Geldverlust. Diese Angst wird instrumentalisiert. Nicht von den Installateuren. Nicht von den Statikern. Sondern von der Industrie. Denn wenn man Angst hat, kauft man. Und wenn man kauft, zahlt man. Und wenn man zahlt, wird man abhängig. Und das ist das eigentliche Problem. Nicht die Statik. Nicht die Kabel. Nicht das Dach. Sondern die Abhängigkeit. Und die wird hier nicht thematisiert.

Deutschland ist ein Land der Angst. Wir haben Dächer, die 100 Jahre halten – aber wir wollen sie nicht nutzen, weil wir Angst haben, dass sie brechen. Wir haben Sonne – aber wir installieren keine PV, weil wir Angst haben, dass die Kabel brennen. Wir haben Geld – aber wir geben es nicht aus, weil wir Angst haben, dass es nicht reicht. Und deshalb sind wir das Land der Experten, der Gutachten, der Zertifikate. Aber nicht das Land der Taten. Wir reden. Wir schreiben. Wir dokumentieren. Aber wir tun nichts. Und das ist die wahre Tragödie.

Was ist eigentlich „Sicherheit“? Ist es die Abwesenheit von Risiko? Oder ist es die Fähigkeit, mit Risiko umzugehen? Die PV-Anlage auf dem Dach – sie ist kein Spielzeug. Sie ist ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass wir uns trauen, etwas zu verändern. Und wenn das Dach bricht? Dann bricht es. Aber dann wissen wir auch: Es war nicht stabil. Und dann bauen wir es neu. Mit mehr Wissen. Mit mehr Mut. Mit mehr Verantwortung. Aber nicht mit Angst. Denn Angst ist die Wurzel der Unterdrückung. Und wir? Wir wollen Licht. Und Licht braucht Mut.

Ich hab vor 2 Jahren meine PV-Anlage auf dem 40-jährigen Dach meines Elternhauses installiert. Statikgutachten: 650€. Dachhaut-Neuabdichtung: 1.800€. Kabel in Edelstahlrohren: 700€. Alles zusammen: 4.200€ – aber die Anlage kostete 11.000€. Also fast 40% Zusatzkosten. Aber ich hab’s gemacht. Weil ich weiß: Wenn es schiefgeht, dann ist es nicht nur teuer – es ist lebensgefährlich. Und ich hab Kinder. Und ich will, dass sie in einem Haus aufwachsen, das nicht einstürzt. Also: Ja, es ist teuer. Aber es ist notwendig. Und es ist richtig.

Ich hab vor 3 Jahren eine PV-Anlage auf meinem 50-jährigen Dach installiert – mit Statikgutachten, mit Dachhautsanierung, mit Schutzrohren. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Nicht wegen der Ersparnis. Sondern wegen der Sicherheit. Ich hab jetzt keine Angst mehr, wenn es stürmt. Ich hab keine Angst, wenn es schneit. Ich hab keine Angst, wenn ich nachts aufstehe und das Licht anmache. Ich hab Frieden. Und das ist mehr als Strom. Das ist Ruhe. Und das ist wertvoller als alles Geld der Welt.

...und die Bundesregierung sagt: „Förderung für Bestandsdächer!“ 😏 Aber wer bezahlt die 1.500€ Zuschuss? Wir. Mit unseren Steuern. Und wer profitiert? Die Solarfirmen. Und die Statiker. Und die Ingenieure. Und die Dachdecker. Und die Kabelhersteller. Und die Gutachter. Und die Behörden. Und wir? Wir zahlen. Und wir bekommen ein Dach, das nicht einstürzt. Aber wir verlieren unsere Freiheit. Und das ist der wahre Preis. 🤔

Wer das nicht macht, ist ein Dummkopf. Punkt. Statik? Gutachten? Kabel? Schutzrohre? Asbest? Das ist nicht „übertrieben“ – das ist Minimalstandard. Wer das ignoriert, ist nicht „praktisch“ – er ist gefährlich. Und wenn sein Dach einstürzt, dann stirbt vielleicht jemand. Und dann ist er nicht nur dumm – er ist mitschuldig. Und das ist kein „Risiko“. Das ist Verbrechen. Und wer das tut, sollte nicht nur strafrechtlich belangt werden – er sollte sich schämen. 🤬

Die gesamte Diskussion ist eine Farce. Die Statik? Eine mathematische Abstraktion. Die Dachhaut? Ein handwerkliches Problem. Die Kabel? Ein technisches Detail. Aber die wahre Wahrheit? Die PV-Anlage ist ein politisches Symbol. Ein Symbol für die Transformation. Und wer sie installiert – der transformiert sich selbst. Er wird nicht nur Energieproduzent. Er wird Teil einer neuen Ordnung. Und diese Ordnung? Sie ist nicht von oben. Sie ist von unten. Und sie ist nicht perfekt. Aber sie ist echt. Und das ist mehr als jedes Gutachten.

Die Antwort von @552 hat mich berührt. Einfach. Klar. Kein Technik-Jargon. Nur Erfahrung. Und das ist es, was zählt. Nicht die Normen. Nicht die Zahlen. Sondern das Gefühl, dass es funktioniert. Und das ist es, was wir brauchen: Mehr echte Geschichten. Weniger Angst. Mehr Vertrauen.